- 解析

- 更新日:

最近新しいマーケティング手法として注目を集めている「インフルエンサーマーケティング」

実際に有効的にこのインフルエンサー施策を実施し、成果を上げている企業が増えてきています。

しかし新しい分野であることもあり、しっかりとした基礎知識がないためにどのように活用すればよいのかわからず、なんとなくインフルエンサーに商品を宣伝してもらえばよいのでは?と困っている方も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、インフルエンサーの意味からインフルエンサーマーケティングの実践法まで詳しく紹介します!

- インフルエンサーの概要・基礎知識について

- インフルエンサーを利用するメリットと注意点について

- インフルエンサー施策実施のポイント・実施方法

- インフルエンサーマーケティングの成功事例

成果に繋がるアクセス解析をサポートします

「データは見ているけれど活用できていない」

そんなお悩みに寄り添い、経験豊富なコンサルタントが貴社サイトの状況を確認し、タグ周りの最適化から必要な施策の提案・実行までワンストップで対応します!

目次

インフルエンサーとは?

インフルエンサー(influencer)

《影響、感化、効果の意》他に影響力のある人やもののこと。特に、インターネットの消費者発信型メディア(CGM)において他の消費者に大きな影響を与える人。

(コトバンクより)

インフルエンサーとは、元々有名人や芸能人、海外のセレブリティなどマスメディアでの露出が多く、知名度の高い人のことを指す用語でした。

しかしそれまでは一般人と呼ばれていた人の影響力が高まり、現在ではそういった発言力の高い人のこともインフルエンサーと呼ぶようになりました。

その背景にはBlogやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)などの普及によって、誰でも簡単に情報発信ができるようになったということがあります。

それまでは受動的であった一般消費者でも、自分のアカウントを通じてフォロワーに対して能動的活動ができるようになったのです。

これに目をつけ、新しく登場したのが「インフルエンサーマーケティング」です。

インフルエンサーマーケティングって何?

それではインフルエンサーマーケティングについて詳しく解説します。

インフルエンサーマーケティングとは

インフルエンサーマーケティングとは一言でいうと、“インフルエンサーが企業・ブランドと消費者を繋げる架け橋となってもらい、その効率をあげること”です。

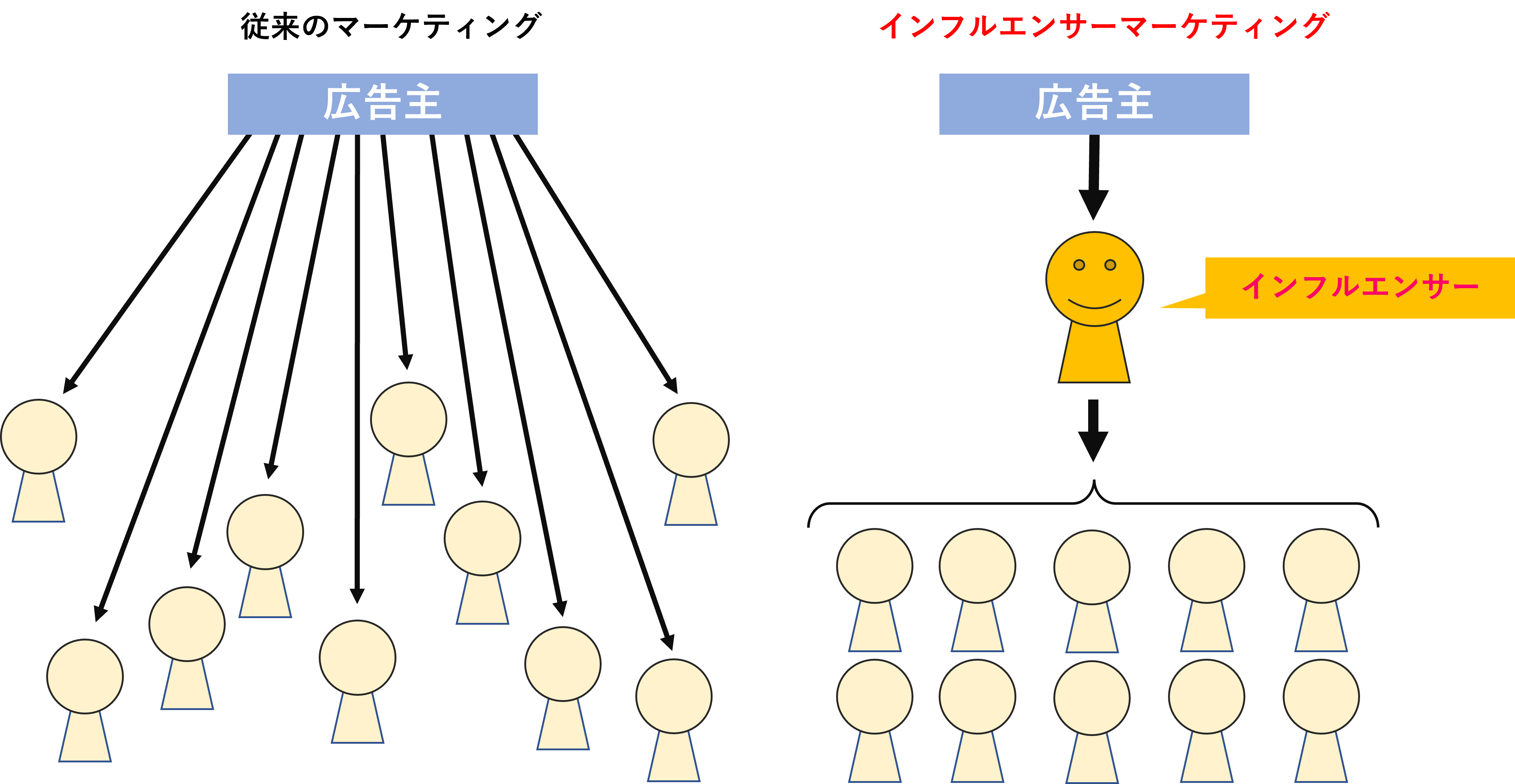

これまでのマーケティングでは、企業やブランドは消費者一人一人に対して直接アプローチしてきました。

一方でインフルエンサーマーケティングでは、起用したインフルエンサーを通じてSNSなどでフォローしているユーザー全員にメッセージを伝えることが可能となりました。

例えば、Instagramのフォロワー数日本ナンバーワンの渡辺直美さんのフォロワー数は2021年11月現在955万人を超えています。そんな渡辺直美さんをインフルエンサーとして起用すれば、一度の投稿で約955万人の消費者に向けて企業宣伝ができるようになります。

955万人すべてに直接アプローチする従来の手法と比較して、「マーケティングの手間が955万分の一になる」と言われるとインフルエンサーマーケティングがいかに効果的かがわかります。

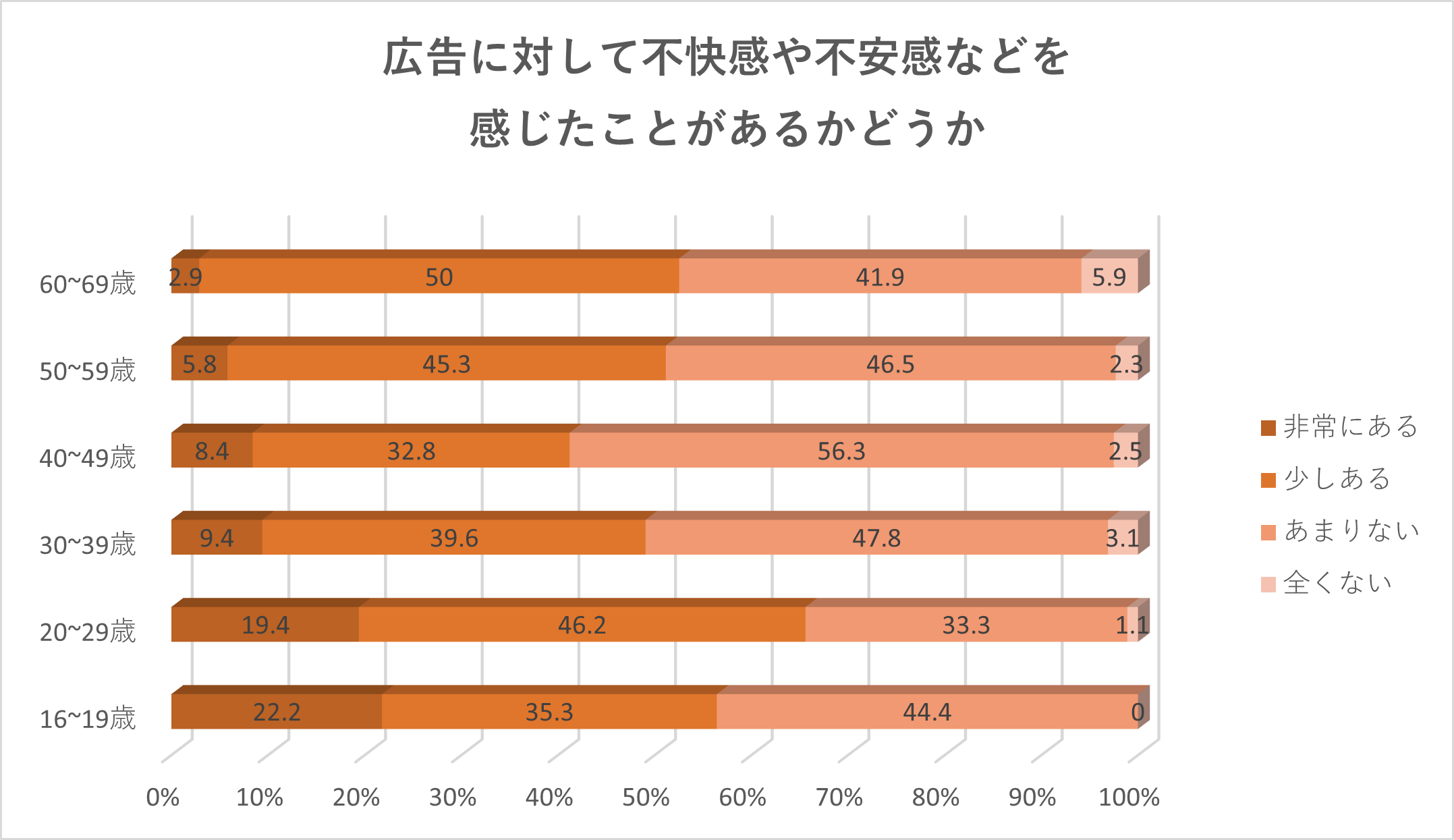

(参考元:意外と不評な行動ターゲティング手法、7割が抵抗感/広告に対する意識調査)

上記は、広告に対して不快感や不安感などを感じたことがあるかどうかを調査したアンケート結果です。

「非常にある」、または「ある」と答えたユーザーが、約50%と全体の半数以上にも及ぶことがわかりました。

最近では、「広告を見たくない」ということから、ブラウザ上で広告を意図的にブロックができる設定や、広告を非表示にできるアプリなどを使い、広告の表示を制限する人も多くなってきているようです。

これでは従来の広告施策でせっかく広告を作っても見てもらえない、あるいは嫌われることが増えてしまいます。

こういった背景からも今回紹介しているインフルエンサー施策が商品の認知や購買意欲の向上をより効果的に実現することができる手法として注目を集めているのです。

実際には、インフルエンサーに企業の商品やサービスを実際に使ってもらい、その良さなどをBlogやSNSで宣伝してもらうというのが一般的な施策の流れになります。

そのインフルエンサーのフォロワーや他のユーザーに投稿を通じて情報を拡散してもらうのがこの施策の狙いです。

フォロワーのほとんどはそのインフルエンサーを自ら好んでフォローしているはずです。すなわちインフルエンサーに対する好意や信頼があるため、「あ、○○ちゃんが使っているなら私も使いたいな…」といった共感を生み、その商品自体に対する高評価にもつながりやすいというのが特徴です。

さらに、そういった質のよい「口コミ」によって、企業側がターゲットとするユーザー間でさらに情報が拡散されていきます。

インフルエンサーマーケティングの市場規模

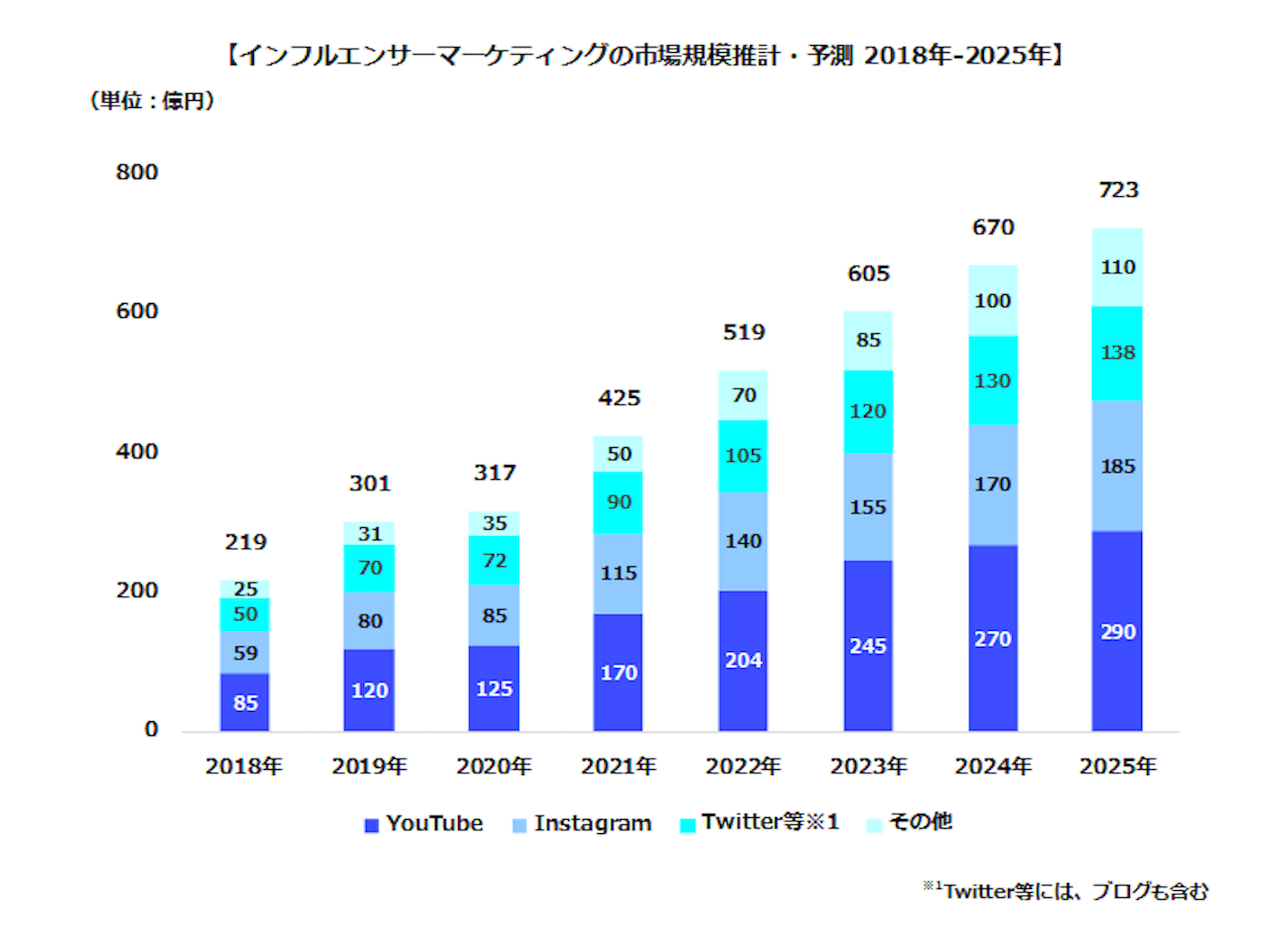

インフルエンサーマーケティングの市場規模は年々拡大しています。以下のグラフはサイバーバズとデジタルインファクトの共同調査による2018年~2025年のインフルエンサーマーケティングの市場規模推計・予測です。

(出典:【市場動向調査】2020年のソーシャルメディアマーケティング市場は5,519億円、前年比107%の見通し。2025年には2020年比約2倍、1兆1,171億円規模に。Cyber Buzz)

この調査がされた2020年の段階で市場規模は300億円に成長しており、2025年には約2.3倍の720億円を超えると予測されています。媒体はInstagramとYouTubeが主流で今後も半数以上を占め、さらにインフルエンサーの影響力が増すと考えられます。

インフルエンサーマーケティングの4つのメリット

このように需要が高まり続けているインフルエンサーマーケティングには他のマーケティン手法と比較してどのようなメリットがあるのでしょうか。主な4つのメリットをご紹介します。

ターゲティングしやすい

インフルエンサーマーケティングにはターゲティングしやすいというメリットがあります。

インフルエンサーは特定のジャンルに特化していることが多く、そのジャンルに興味があるフォロワーを抱えています。

例えば、ダイエット情報をメインに発信しているインフルエンサーAさんのフォロワーはおそらくダイエットに興味があり、年齢や性別もある程度予測することができます。そのため、ダイエットに関する商材を宣伝したい場合はAさんに商品を紹介してもらうと、比較的自社の商品に関心がある層にアピールでき、自社で独自にターゲティングして失敗するリスクを減らすことができます。

柔軟な施策ができる

インフルエンサーマーケティングは施策に縛りがないことも特徴の1つです。

実際にできる施策は例えば次のようなものがあります。

ギフティング、サービス体験型

自社製品をインフルエンサーに発送し、サービスを体験してもらったあと後の感想や体験中の様子をSNS上で発信してもらう方法です。商品は無償で提供する場合と、インフルエンサーに購入してもらい、利益分のみ報酬として渡す場合があります。

ライブコマース

商品をライブ配信で紹介してもらう方法です。リアルタイムでユーザーとコミュニケーションを取ることができるので、商品の使用感や疑問点などユーザーが知りたいことを忠実に伝えることができます。

ロケ型

店舗やイベントなど集客を目的とする場合、インフルエンサーに現地を訪問してもらいサービスを体験、発信してもらう方法です。

監修、タイアップ型

商品開発やイベント企画をインフルエンサーと共同でおこなう方法です。自社サービスにインフルエンサーのセンスやブランドイメージを取り入れることが可能です。

アンバサダー型

インフルエンサーに自社ブランドやイベントの広告塔として長期間宣伝してもらう方法です。企業だけでなく自治体が観光PRに取り入れている事例もあります。

このように目的や自社サービスの特徴に合わせて効果的な施策を柔軟に展開できます。

広告感が少なく口コミとして自然にPRできる

インフルエンサーは広告よりも消費者と近い存在にあります。インフルエンサーが実際にサービスを体験した感想を消費者目線で口コミとして伝えることができるため、消費者が共感しやすく、受け入れられやすいメリットがあります。

またSNS上では口コミが拡散されやすく、インフルエンサーだけでなく消費者の口コミ(ユーザー生成コンテンツ)で商品が話題になることもあります。

オンライン販売と相性がよい

インフルエンサーに商品を紹介してもらった投稿の画面には、商品購入ボタンや他ページへのリンクを貼ることができます。直線的な導線を配置することで、興味を持ったユーザーを購買行動につなげられるメリットがあります。

また、オンライン上ではユーザーの行動をデータとして収集できるので、今後のマーケティング施策を考えるヒントを得ることも可能です。

インフルエンサーマーケティングに関する注意点

効果的におこなえば多くのメリットをもたらしてくれるインフルエンサーマーケティングですが、その際に注意しなければならない点があります。

コンテンツやインフルエンサーが炎上する可能性がある

インターネットの特性上、コンテンツやインフルエンサー自体が「炎上」する可能性をはらんでいます。自社やインフルエンサーが配慮していたつもりでも、想定外の問題が起こることもあります。また、マーケティング施策自体には問題がなくても、起用しているインフルエンサーが別の活動で炎上すると、自社製品やブランドイメージが悪くなってしまう場合もあります。

完璧な対策方法はありませんが、施策内容や起用するインフルエンサーの選定には注意を払わなくてはなりません。万が一のときの対応も事前に共有しておくとよいかもしれません。

ステマやフォロワー買いに注意

最後に必ず確認しなければならないのが「ステマ(ステルスマーケティング)」になっていないかどうかです。

ステルスマーケティングとは、マーケティングの手法のうち、それが宣伝であると消費者に悟られないように宣伝を行うことである。

(Weblio辞書|ステルスマーケティング)

動画では広告である旨が分かりやすいタイトルの設定をする、InstagramやTwitterでは投稿内のハッシュタグで“#PR#宣伝#広告”等の表示をしっかりとしていないとステマとして消費者に批判を受け、結果的に商品や企業の評価を大きく下げてしまいます。

ステマは消費者を騙すことです。過去に食べログやソニーで発覚しましたが、それにより企業の批判のみならず業界全体に対する信用が失われることにつながりました。

ステマで批判を受けないよう、投稿前にはインフルエンサーに対しての説明も怠らないようにしましょう。

またフォロワーをお金で買って増やしている「フォロワー買い」のインフルエンサーにも注意が必要です。買われたフォロワーは実際は誰も利用していないアカウントであることや、インフルエンサーと関連性の低いユーザーであることが多いです。

フォロワー10万人のインフルエンサーを起用したつもりが、半分が買われたフォロワーだと実際には5万人にしか宣伝できないということが起こり得るので、インフルエンサー選定の際にはフォロワーの調査までおこなうことをおすすめします。

実際にインフルエンサー施策をおこなうための4つのポイント

これまで説明してきたインフルエンサーマーケティングの流れを大きく分けるとまとめると、

- インフルエンサーに商品を使用してもらう

- SNSで宣伝してもらう

- フォロワーが情報を知る

- さらに「口コミ」を通じて拡散する

というように、インフルエンサーマーケティングの工程は数段階に分けて考えていくことができます。

しかし、とりあえずフォロワー数が多いインフルエンサーを選んで宣伝してもらおう!では求めている効果が得られず、費用だけがかさんでしまいます。そうならないためにインフルエンサー施策をおこなううえで必ずおさえるべきポイントが4つあります。

それぞれのポイントについて詳しく解説していきます。

目的や商材によって適正なKPI、活用するメディアを検討しよう!

インフルエンサーマーケティングをおこなう目的や実際に得たい効果は、それぞれの企業やブランド、その時々の目標によって大きく変わってきます。

例えば、「企業、ブランドの知名度をあげたい」のか、「商品、サービスの良さをターゲット層に広めたい」のかによっても当然KPIは変わります。

適切なKPIを設定することができれば、本来の目的からそれることなく施策を進めることができます。しかし逆にこの部分がふわっとしてしまうと、作業を進めるうちに何を目的としていたのかが曖昧になり、結果効果がでないということになってしまいます。

こうならないためにも、ここで最も重要になるのがそれぞれの施策をおこなうメディアの選定です。

それぞれのSNSにおけるユーザーの特性を理解して、ターゲット層がどのメディアを利用しているのか把握し、最も適したメディアを選ぶことでより高い成果を得ることにつながります。

またターゲット層がよく使用するメディアが分かれば、次のポイントであるインフルエンサーの選定にも役に立ちます。

最適なインフルエンサーキャスティングを!

先ほどの例を挙げて説明すると、知名度を上げたいのであれば広く知られており、何百万人といったとにかくよりフォロワー数の多いインフルエンサーを選定するべきです。

しかし、例えばターゲット層を絞って発信したい場合は、数千人単位でもコアなフォロワーからの支持が強いインフルエンサーを選ぶという手もあります。

これまでのインフルエンサーマーケティングの主流はフォロワー数が50万から100万人級の有名タレント等を数名起用したマス広告と似たものでした。広く多くの人に投稿を見てもらうことができるため、認知を目的とした企業やブランドには適している方法です。

しかし、最近では数千人単位のコアなフォロワーを持つ「マイクロインフルエンサー」

と呼ばれるインフルエンサーを数十、数百人単位で起用する方法が注目されています。

マイクロインフルエンサーは、有名タレントの投稿よりも投稿が身近で、共感を得やすく、さらにフォロワーがコアなファンであることがほとんどです。そのため企業側はインフルエンサーマーケティングの強みであるターゲット層の絞りをさらに限定できるのです。

さらに数百人単位の起用となると、その中の複数名をフォローしている人も多く、ターゲット層のアカウントのタイムライン上に複数回商品の宣伝が現れるようになります。特にInstagramなどの、一度タイムラインから流れてしまうと再度同じ投稿を見ることが少ないメディアでは複数回の投稿がその後のユーザー行動により影響を与えるということが分かってきました。

またこれからのSNS利用、さらにはネットでの行動において、ユーザーは現在以上に自分の特定の興味関心にフィットする情報のみを得るように情報を取捨選択していくと考えられます。

そのため今後インフルエンサー施策をおこなううえでは、「マイクロインフルエンサー」を最適に起用できるかどうかがカギになるといえるのではないでしょうか。

(美容系に感度が高い20代の女性フォローが多いあや猫さんはコスメに特化した投稿が人気です。)

広告主のエゴは厳禁!インフルエンサーのクリエイティブを全面信頼

広告を配信するメディアもインフルエンサーの選定も終わり、さあ投稿するぞ!となったとき、企業側が一番してはいけないことは“インフルエンサーの投稿の内容や方法についてとやかく注文をつけること”です。

一般人の起用が多くなってきた現在、その投稿で本当に大丈夫なのかと心配になることも多いでしょう。ですが、インフルエンサー達はそのメディアにおいて、最も効果的にフォロワーに投稿を“魅せるか”について理解しているプロ集団なのです。

インフルエンサーの作るクリエイティブを全面的に信頼することがフォロワーに最も効率よく商品をよい状態で伝える近道になるのです。

インフルエンサーマーケティングではInstagramが注目されがちですが、動画の需要も高まっているため、YouTubeでの施策も有効的です。

話題作りのためのPRは戦略的に幅広く!

インフルエンサーに投稿してもらうことのみでもマーケティングとしての商品の宣伝効果は得られます。

ですがさらに高い成果を出すためにはそれだけで終わらないことが大切です。

本来、インフルエンサー施策をおこなう際には、広告主の総合的な広告施策の中の一つとして適切な役割を果たすべきなのです。

ディスプレイ広告や、リスティング広告などの従来の広告と一緒に広告主の目的に合うよう進めていくのが最適です。

具体的には話題作りのために、オンライン、オフラインそれぞれ商材との適性を考え、双方で戦略的にPRをおこなうことで幅広くターゲット層のユーザーにアプローチできるようになるでしょう。

インフルエンサーの依頼・キャスティング方法

次にインフルエンサーのキャスティング方法を2つ簡単にご紹介します。

詳しい依頼方法を知りたい方はインフルエンサーにPRを依頼したい!3つのキャスティング方法と事例の記事をご覧ください。

自社でキャスティングする

インフルエンサーを自社でキャスティングする場合は、自社から直接インフルエンサーにメールやSNSで交渉することもできますが、外部業者を介さないプラットフォームを利用するとよいでしょう。

プラットフォームに登録しているインフルエンサーは案件依頼を希望しているので、スムーズに交渉できます。また、属性やジャンルを絞ってキャストを探すことができるのであまりインフルエンサーに詳しくない人でも選定しやすいでしょう。自社で案件の依頼、費用交渉、ディレクションをおこなうため、外注よりもコストを抑えることができますが、自社の工数が増えたり、知識が少ないと効果を上げにくいというデメリットがあります。

料金は、プラットフォームの利用料と、インフルエンサーの報酬で決まります。

インフルエンサーの報酬は一般的には「フォロワー数×自社が設定した単価」で計算されます。フォロワー1人あたりの単価は3~5円であることが多く、インフルエンサーの知名度や人気、施策内容によって変動します。

インフルエンサーマーケティング会社に依頼する

インフルエンサーマーケティングやマーケティング自体の知識が少ない場合は、キャスティングを専門の会社に外注することをおすすめします。

専門会社に自社の現状や課題、達成したい目標や宣伝したい商品、サービスを共有することで、相性のよいキャストを選定、紹介、施策を実施してもらえます。自社でキャスティングする場合より精度の高いインフルエンサーの起用が期待できるので、適切なユーザーにアピールしやすくなります。

ただしインフルエンサーマーケティング会社によってサービス内容や得意・不得意なジャンルがあるのでどの会社に依頼するかは見極めが必要です。

弊社がマーケティングをサポートしながら、インフルエンサー施策を最大化できるサービスに株式会社Viivoが運営するViiconがあります。

Viiconはインフルエンサーや施策内容、結果の調査・分析を得意とし、高いエンゲージメント率の獲得を可能にします。前述したようにインフルエンサーの選定には本人の分析だけでなく、フォロワーの分析も必須です。

Viiconでは、フォロワーの特性を明らかにして単純にフォロワー数の多いインフルエンサーではなく、質のよいフォロワーを抱えたインフルエンサーを紹介しています。プロジェクト後も結果を分析しレポートで提出してくれるので、その後の施策を考えるうえでも役立ちます。

さらに弊社がデジタルマーケティングをサポートすることで1回の施策で終わりではなく、精度の高い分析で見出した効果のある広告PDCAを回し、費用対効果を高めることができます。

詳しいサービス内容については、Viiconのページをご覧ください。

Viiconのインフルエンサーサービスページはこちら。

Viiconでのインフルエンサーマーケティングの成功事例

インフルエンサーマーケティングは何をもって正解とするか難しいことがあります。一般的な広告とは違い、目的がブランド力向上や一方的な広告では届かない層への認知拡大であることもあるので単純にCVRだけで判断できない面もあります。

そこでインフルエンサーマーケティングで注目したいのは「エンゲージメント」です。SNS特有のいいねやリツイート、シェア数、アプリダウンロード数などがエンゲージメントにあたります。施策後にかかった費用をいいねやリツイートごとに割ってエンゲージメントを得るのにどれだけ費用がかかったか計算することで効果の測定ができます。

では実際のInstagramでのインフルエンサーマーケティングの成功例を2つ見てみましょう。こちらは先ほど紹介したViiconが支援をおこない、占いアプリのダウンロードを促すことを目的とした広告です。

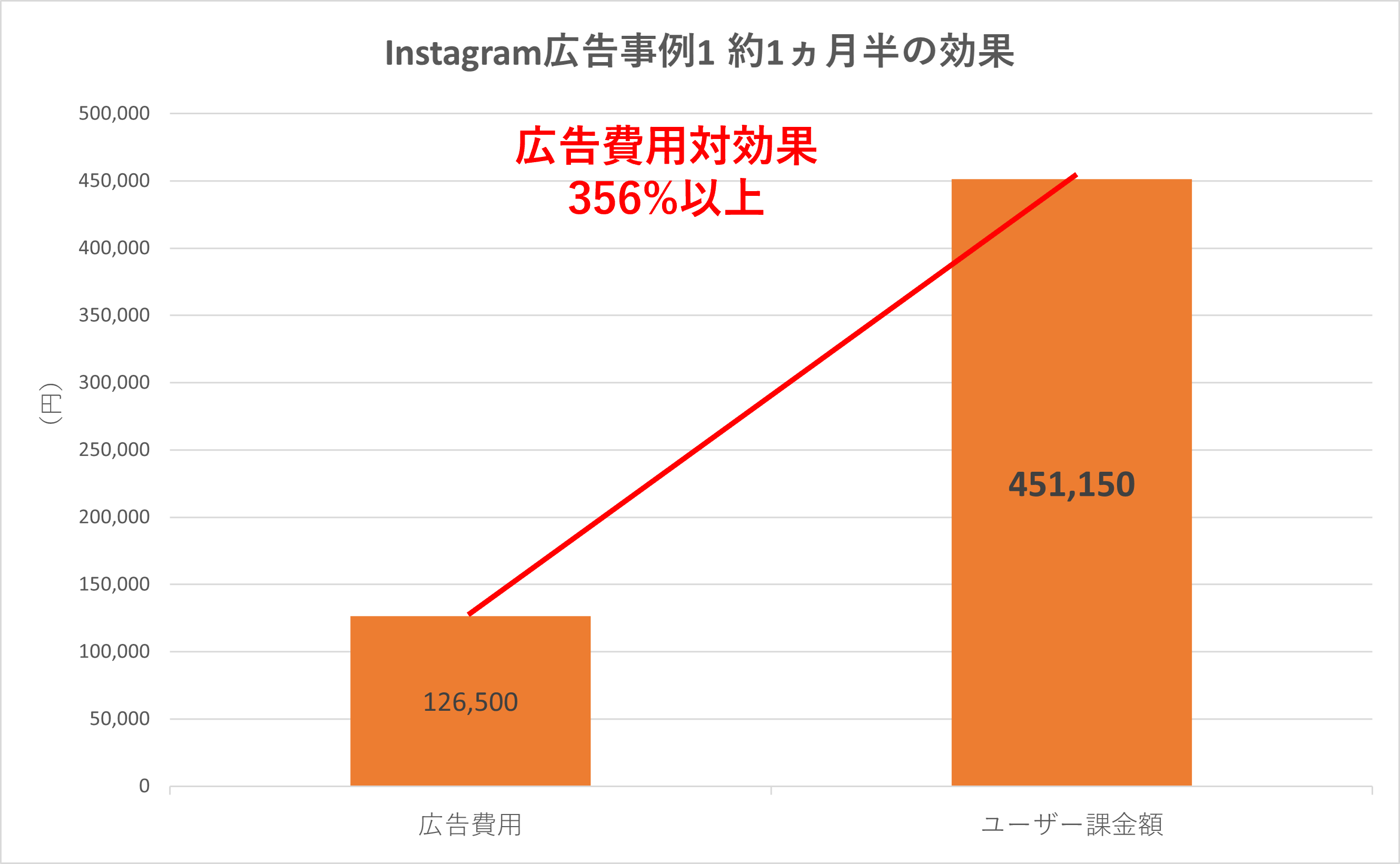

Instagramで広告費用対効果が350%を超えた事例

心理テストやポエムを複数枚の画像形式で投稿しているインフルエンサーのPR投稿事例をご紹介します。PRの投稿でも1枚目が普段の投稿と同じトーンなため、占いアプリの宣伝画面まで自然にユーザーを誘導、多くのユーザーにアピールすることができています。

その結果約1ヵ月半で、アプリダウンロード数115件以上、獲得ユーザーのアプリ課金額が広告費用の3.5倍以上となっています。

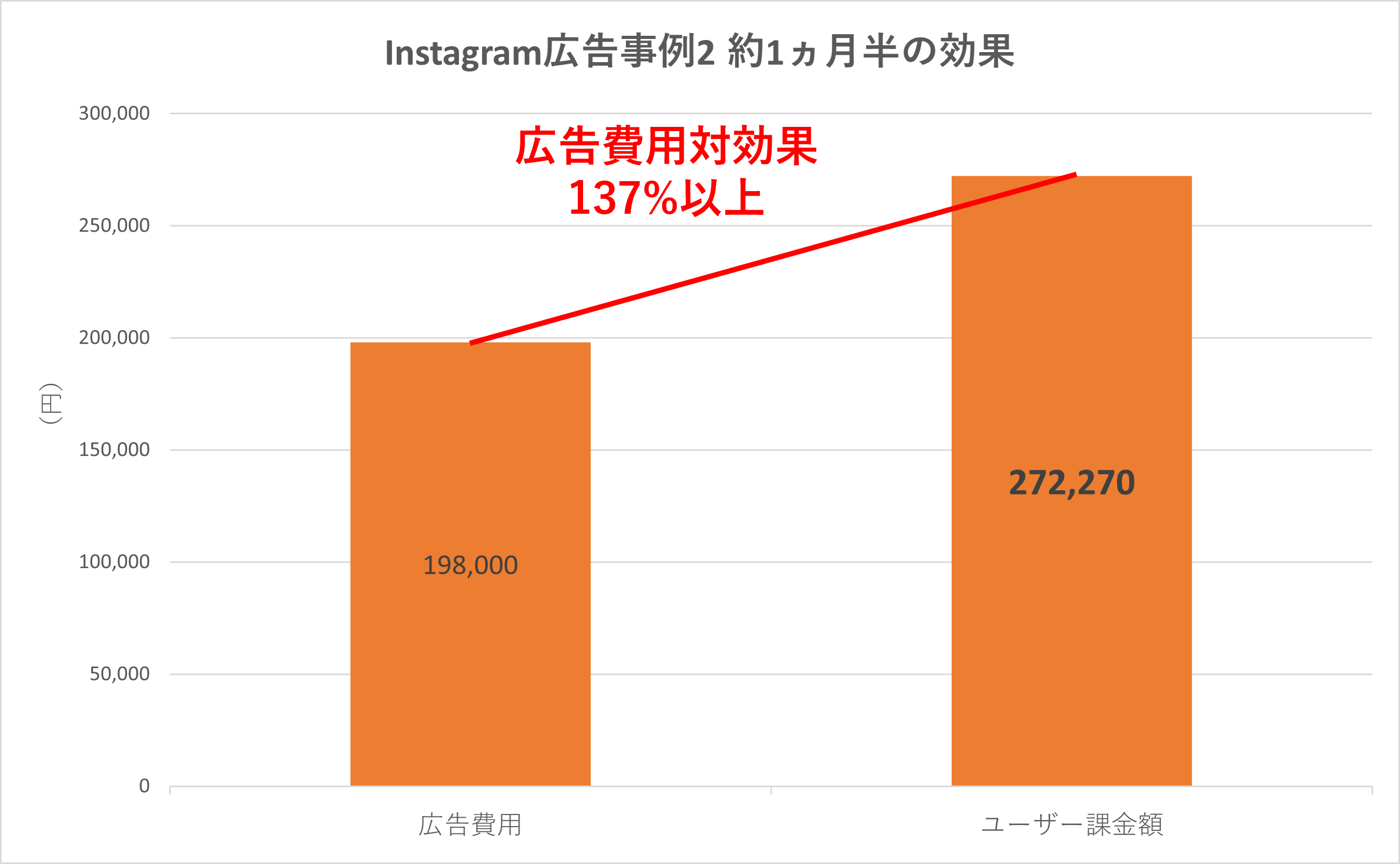

Instagramで広告費用対効果が130%を超えた事例

次に家族の日常を描いたコミックエッセイで人気のインフルエンサーのPR投稿事例をご紹介します。彼女は女性ならではの目線で寄り添った投稿が多いインフルエンサーで、PRの投稿もフォロワーの女性に共感されやすい内容になっています。占いというコンテンツと普段の投稿の親和性の高さも、違和感を感じにくい要因の1つです。

結果、アプリダウンロード数は約1ヵ月半で230件以上、広告費用対効果は130%以上の効果がありました。

詳しいサービス内容については、Viiconのページをご覧ください。

Viiconのインフルエンサーサービスページはこちら。

30・40代の方が若者よりも“インスタ映え”にお金をかけている?!

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社が実施した、2018年1月10日~15日の6日間、30歳~49歳の男女を対象に「30代・40代の金銭感覚についての意識調査2018」によると

SNSにアップする写真や動画を撮影するためにお金を使った経験があるか聞いたところ、「使ったことがある」が58.4%となりました。30代・40代の約6割にインスタ映え消費の経験があることがわかりました。

インスタ映え消費をしたことがある人の割合を年代別にみると、20代33.0%、30代60.4%、40代56.4%となり、インスタ映えのためにお金を惜しまない人が30代・40代に多い傾向がみられました。

この結果からわかるように、一見若者に人気のインスタグラマーやユーチューバーが注目されがちなインフルエンサー施策ですが、実は消費という面からは30・40代をターゲットにした宣伝の方が効果も高いと考えられます。

「うちの商品は年齢層高めだからインフルエンサーマーケティングって流行りだけどしにくいよね…」と踏みとどまっていた企業、ブランドの方々も是非一度インフルエンサー施策を考えてみてはいかがでしょうか?

(星玲奈さんは30代の女性に人気のファッションに強みを持つインスタグラマーです。)

まとめ

インフルエンサーマーケティングとはどのようなものかおわかりいただけたでしょうか?

2017年には「忖度」と同時に「インスタ映え」が流行語大賞を受賞しました。これからさらにインフルエンサーと呼ばれる人たちのか影響力が広がるとともに、インフルエンサーマーケティングの市場も広がっていくと考えられます。

この機会に弊社のデジタルマーケティングノウハウとViiconのインフルエンサーマーケティングをかけ合わせた効率的な施策を体験してみませんか?詳しく知りたい方は、こちらからお問い合わせください。

成果に直結するアクセス解析をサポートします!

デジタルアイデンティティでは、ビジネス目標の達成を支援するため、課題発見と改善にフォーカスしたアクセス解析サービスを提供しています。

GA4の導入・設計から、KPIの可視化、行動データの分析、広告連携、ダッシュボード構築、レポーティング、改善施策の立案まで一気通貫で支援いたします。

デジタルアイデンティティのアクセス解析の特徴

- ビジネス視点でのKPI設計とGA4実装!

- ユーザー行動を深掘りするレポーティング!

- 広告・CRM・BIなど他データとの統合も対応!

- 解析のプロによる具体的な改善提案!

- タグマネジメントやイベント設計も完全対応!

「数字は見ているけど、改善につながっていない」「GA4を使いこなせていない」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

![[無料] マーケ担当者必見! GoogleAnalyticsセミナー「初心者向け」「サイト分析」「毎月オンラインにて開催中」詳しくはこちら](https://digitalidentity.co.jp/blog/wp/wp-content/themes/gorgeous_tcd013-child/img/common/bnr/sidebar-ga-seminar.jpg)