Google検索上でAIによる回答(AI Overviews)が表示されるようになり、生成AIと会話ができるAIモードが実装され日本でも使用可能になりました。

従来の検索行動からAI検索へと急速に移り変わっていく中、AI検索においてどんな技術が使用されているかを知ることは非常に重要です。

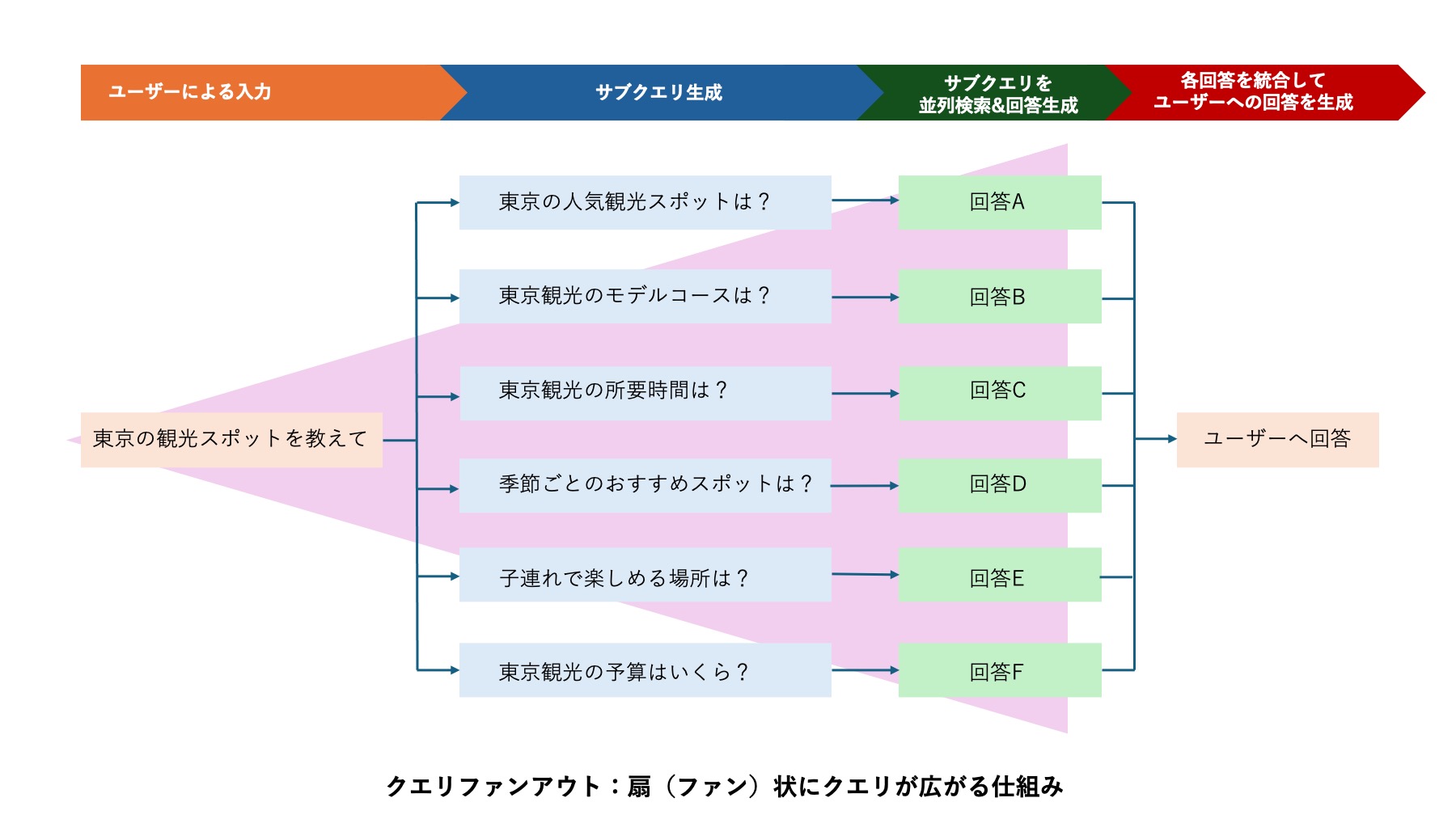

この記事では、Googleの新技術「クエリファンアウト」について、仕組みや導入による変化などを解説します。

「AI Overviews」「AIモード」について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

- クエリファンアウトとは、1つの検索プロンプトをAIが複数のサブクエリに分解し、並列で検索・統合することで、包括的な回答を生成する技術。

- サブクエリ生成 → 並列検索 → 情報統合の3ステップで動作し、多様なパターンで検索を拡張する。

- クエリファンアウトの影響として、AI結果内でユーザーの情報ニーズが完結しやすくなり、ゼロクリック検索につながりやすい。

- 一方で、AI経由でサイトに訪れるユーザーは「もっと詳しく知りたい/行動したい」という意図を持つことが多く、流入の“質”やコンバージョン率の向上が期待できる。

- 従来のSEOの基本(高品質コンテンツ・情報構造・E-E-A-T)は引き続き重要であり、加えてAIに正しく・誤解なくブランド情報を理解させるLLMO対策を組み合わせることで、「AI時代に選ばれる情報源」としてのポジション確立が求められている。

言及率だけじゃダメ?本当に重要なLLMOの指標とは?

「言及率を調査したが次の施策がわからない…」「何を指標にすればいいかわからない」

LLMO対策で次の一手を考える時に本当に重要な指標は「言及率」ではありません。

「言及率」という結果ではなく、なぜその結果が生まれたかという「要因」を分析しなければ、戦略に活かすことができません。

デジタルアイデンティティでは約1万のプロンプトを調査し、LLMがブランドを推奨するプロセスを解析!

「結果」ではなく「要因」を分析することで本質的な施策を見える化します!

目次

クエリファンアウトとは

クエリファンアウト(Query Fan-out)とは、ユーザーが入力した1つの検索プロンプトを、AIが複数のサブクエリに分解し、それらを同時に検索・統合して包括的な回答を生成する技術です。

従来の検索では、ユーザーが入力したキーワードに対して、関連するWebページを一覧表示するという直線的なアプローチでした。

しかしクエリファンアウトでは、ひとつの検索プロンプトをもとにした複数の追加質問(=サブクエリ)をAIが予測し、それぞれを同時に調べて統合した回答を提示します。

「Fan-out(ファンアウト)」という言葉は、扇状に広がることを意味する英語です。

1つの検索クエリから、複数のサブクエリへと扇状に広がっていく様子から、この名前が付けられました。

これにより、従来のように検索を繰り返すことなく、検索した内容について総合的・網羅的な回答を得ることができるようになります。

AI Mode・AI Overviewsでの活用状況

Googleは公式ブログや技術資料の中で、AI Overviewsや「AI Mode」において、クエリファンアウト技術を使用していることを明言しています。

Google公式PDFには、次のような記述があります。

「It uses a “query fan-out” technique, issuing multiple related searches concurrently across subtopics and multiple data sources and then brings those results together to provide an easy-to-understand response.」

(クエリファンアウト技術を使用し、サブトピックや複数のデータソースにわたって関連する複数の検索を同時に実行し、それらの結果を統合してわかりやすい回答を提供します。)

引用:google-about-AI-overviews-AI-Mode.pdf

関連特許情報

Googleが取得している特許の中で「WO2024064249A1(LLMがひとつのプロンプトから多様な角度のサブクエリを自動生成する技術)」「US20240289407A1(ユーザーの状態(過去の検索履歴、場所、時間など)を把握し、状態に応じて応答や次のクエリ提案を行う仕組み)」の2つがクエリファンアウトに関連すると考えられます。

これらの技術が必ずしもクエリファンアウトで活用されているかまでは断言できませんが、少なくとも、こうした技術の積み重ねた上で実現した技術が「クエリファンアウト」である、ということは言えるでしょう。

クエリファンアウトの仕組み

クエリファンアウトがどのように動作しているのか、仕組みを理解するために、3つのステップとサブクエリの分類パターンを解説していきます。

3つのステップで理解する動作プロセス

クエリファンアウトは、以下の3つのステップで回答を生成します。

ステップ1: サブクエリ生成(Query Decomposition)

まず、AIはユーザーが入力した検索クエリ(初期クエリ)を分析し、その裏に隠された「潜在的な疑問」を予測します。そして、その疑問を解決するために必要となる、複数の具体的な質問(サブクエリ)へと分解します。

たとえば、ユーザーが「東京 観光」と検索した場合、AIは以下のようなユーザーの疑問を予測します。

- 東京の人気観光スポットは?

- 東京観光のモデルコースは?

- 東京観光の所要時間は?

- 季節ごとのおすすめスポットは?

- 子連れで楽しめる場所は?

- 東京観光の予算はいくら?

このように、シンプルな検索キーワードの背後にある「本当に知りたいこと」を抽出するのが、最初のステップです。

ステップ2: 並列検索(Scatter / Fan-out)

次に、生成された各サブクエリを検索クエリとして、従来の検索エンジンと同じようにWeb上の膨大なページをクロールし、関連性の高い情報を収集します。

重要なのは、これらのサブクエリを「同時に並列で実行する」という点です。複数の専門家チームが同時に調査を進めるようなイメージで、効率的に情報を集めます。

情報収集の対象となるデータソースは多岐にわたります。

- Web検索結果(オーガニック検索)

- ショッピング情報

- ニュース記事

- ナレッジグラフ(Googleが持つ構造化データ)

- 動画コンテンツ

- 地図・ローカル情報

このように、単一のデータソースに頼らず、多様な情報源から横断的に情報を収集するのが、クエリファンアウトの特徴です。

ステップ3: 情報統合(Gather)

最後に、収集した膨大な情報を統合し、ユーザーに提示する1つの包括的な回答を生成します。

この段階では、以下のような処理が行われます。

- 優先順位付け: どの情報が最も重要か、関連性が高いかを評価

- 信頼性評価: 情報源の信頼性を判断(E-E-A-Tの考慮)

- 重複排除: 同じ内容の情報を整理

- 要約生成: ユーザーが理解しやすい形式で回答を作成

こうして、クエリファンアウトによる回答が生成されます。

サブクエリの8つの分類パターン

クエリファンアウトによって生成されるサブクエリは、その目的に応じて8つのタイプに分類できます。

これはGoogle特許情報を元にした推測も含まれますが、実務上の理解に役立ちます。

1. 曖昧さの解消

多義的な用語や文脈依存の言葉を明確化するためのサブクエリです。

例:「Python」と検索された場合

- プログラミング言語のPython

- ヘビの一種としてのパイソン

- イギリスのコメディグループ「モンティ・パイソン」

AIは検索履歴や他のシグナルから、ユーザーがどの意味で検索しているかを判断し、適切なサブクエリを生成します。

2. 潜在ニーズの明示化

ユーザーが言葉にしていないが、知りたいと思っているであろう情報を予測するサブクエリです。

例:「転職」と検索された場合

- 転職の進め方・手順

- 転職のベストタイミング

- 転職エージェントの選び方

- 年収交渉のコツ

- 転職のリスク・デメリット

3. 詳細の深掘り

基本的な情報から、より具体的で詳細な情報を取得するサブクエリです。

例:「SEO対策」と検索された場合

- SEO対策の基本的な手法

- 内部対策の具体的な施策

- 外部対策(被リンク獲得)の方法

- コンテンツSEOのポイント

- テクニカルSEOのチェック項目

4. 証拠の収集(支持・反論)

ある主張や情報に対して、それを支持する証拠や反論する情報を集めるサブクエリです。

例:「リモートワークのメリット」と検索された場合

- リモートワークの生産性向上データ

- 企業の導入事例

- 一方で、リモートワークのデメリット

- コミュニケーション課題の実態

5. エンティティの取得

関連する人物、企業、場所、製品などの具体的な情報を取得するサブクエリです。

例:「AI 企業」と検索された場合

- OpenAI(ChatGPT開発企業)

- Google(Gemini開発企業)

- Anthropic(Claude開発企業)

- 各社の主要製品や特徴

6. 関連トピックへの拡張

メインのトピックに関連する周辺テーマへ展開するサブクエリです。

例:「糖質制限ダイエット」と検索された場合

- 関連する「ケトジェニックダイエット」

- 関連する「低GI食品」

- 対比される「カロリー制限ダイエット」

- 必要な知識「糖質と血糖値の関係」

7. セッション文脈の保持

過去の検索履歴や会話の文脈を考慮したサブクエリです。

例:最初に「プログラミング言語」を検索し、次に「初心者におすすめ」と検索した場合

- AIは「初心者におすすめのプログラミング言語」として理解

- Python、JavaScript、Rubyなどの情報を収集

8. パーソナライズ

ユーザーの属性(位置情報、検索履歴、デバイスなど)に応じて最適化されたサブクエリです。

例:「レストラン おすすめ」と検索された場合(東京在住の場合)

- 東京都内のおすすめレストラン

- ユーザーの現在地周辺の評価の高い店

- 過去の検索傾向に基づいたジャンルの店

クエリファンアウトの具体例

実際の検索でクエリファンアウトがどう動くかを解説します。

例:「SEO対策 とは」と検索した場合

| メインクエリ | SEO対策 とは |

|---|---|

| AIが生成するサブクエリ(予測) |

|

| AI Overviewsでの統合表示 | 上記のサブクエリに対する回答を1つの要約として以下のように提示されます。

「SEO対策とは、検索エンジン最適化(Search Engine Optimization)のことで、Googleなどの検索エンジンで上位表示を目指す施策です。主な手法として、サイト内部の最適化(タイトルタグ、メタディスクリプション、内部リンクなど)と、外部からの評価向上(被リンク獲得)があります。費用は自社対応なら無料から、外注の場合は月額10万円〜が目安です。効果測定にはGoogle Search ConsoleやGoogle Analyticsを使い、検索順位、クリック率、コンバージョン率などを追跡します…」 |

クエリファンアウトのSEO/LLMOへの影響と対策

クエリファンアウトの登場により、SEO対策はどう変わるのでしょうか。

従来との違い、実際の影響、そして具体的な対策方法まで統合して解説します。

トピック中心の対策の重要性が高まる

クエリファンアウトの登場により、SEOは「キーワード中心」から「トピック中心」へシフトすることが想定されます。

従来は1キーワードごとに1記事を最適化する形が一般的でしたが、現在はGoogleが1つの検索から複数のサブクエリを展開するため、1つの記事で関連テーマまで包括的に答える「面での網羅性」が重視されています。

具体的には、単一の切り口のみを扱ったページ(たとえば「SEO対策の定義」だけを500文字で説明)よりも、定義・手法・費用・効果測定・注意点など、多角的に解説しているページの方が、AIに参照されやすくなると考えられます。

ただし、メイントピックからあまりに離れたテーマまで含めてしまうと、サイトの専門性が薄まり、後述する「E-E-A-T」の評価が落ちるリスクがあります。トピックを横に広げすぎず、縦に深掘りしていくことで、専門性を担保しつつサブクエリを抑えるようにすると良いでしょう。

流入数の減少

クエリファンアウトが搭載されたAI Overviewsの表示増加やAIモードの導入により、いわゆる「ゼロクリック検索」が増えています。検索結果にAI Overviewsの回答やAIモードとの会話の中で、ユーザーの検索ニーズが満たされ、Webサイトへの流入が減少しているのです。

特にクエリファンアウト技術によって、従来であれば追加で検索したり記事詳細を確認していたような内容も、一回の検索で確認できるケースも増えています。

これにより、たとえ検索順位で上位を獲得していたとしても、必ずしもユーザーの流入獲得には繋がらない、という状態が見受けられます。

流入の質の向上

一方で、AI経由でサイトに訪れるユーザーは質が高い傾向にあります。なぜなら、すでにAI Overviewsで基本情報を得た上で、「もっと詳しく知りたい」「実際に購入・申し込みしたい」という明確な目的を持って訪問するからです。

これにより、コンバージョン率(CVR)も向上する可能性があります。

つまり、自然検索からの流入獲得において「量より質」の転換が起きているのです。

E-E-A-Tの重要性増大

E-E-A-T(Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness)は、従来からSEOで重視されてきた概念ですが、クエリファンアウト時代にはさらに重要性が増しています。

なぜなら、AIが情報源を選択する際の重要な判断基準になっているからです。

- 経験(Experience): 実体験に基づく一次情報

- 専門性(Expertise): 専門家による執筆・監修

- 権威性(Authoritativeness): 業界での認知度・実績

- 信頼性(Trustworthiness): 正確性・引用元の明示

クエリファンアウトでは、複数のサブクエリに対して「どの情報源を優先するか」をAIが判断します。

その際、E-E-A-Tが高いサイトが優先的に選ばれる仕組みになっていると考えられます。

E-E-A-Tについて、詳しくは以下の記事でも解説しています。

E-E-A-T(旧E-A-T)とは?SEOに重要な4要素を解説!Google評価を高めるポイント10選もご紹介

データボイド(情報空白地帯)クエリの価値向上

データボイドとは、Web上で高品質な情報が不足している検索クエリのことです。

Googleは、情報が不足しているクエリに対しては、AI Overviewsの表示を制限しています。

誤解を招く情報や、役に立たない情報が表示されるリスクを避けるためです。

これは逆に言えば、ニッチなキーワードや新しいトピックでは、先行者優位が取りやすいということです。

超ロングテールキーワードや新興技術に関するコンテンツでは、高品質な情報を早期に提供することで、AI Overviewsに表示されるチャンスが高まると考えられます。

今後のSEO対策/LLMO対策について

従来のSEO対策の重要性は変わらない

AI OverviewsやAIモードによって、ユーザーの検索行動が変容しています。

Webサイトの種類によっては、自然検索からの流入数が大きく減少してしまい、困惑されている方も多いでしょう。

「SEO対策を見直す必要があるのではないか」と焦っている方もおられるかもしれません。

しかし、現状でSEO対策がしっかり出来ているのであれば、大きな方針転換は必要ありません。

Googleも従来のSEO対策が引き続き重要であることを明言しています。

自然検索からの流入数が大きく変化するのは仕方ないものとして受け止めつつ、「目標となるCV数やKPIが減少しているか?」「ターゲットユーザーのサイト内の回遊行動は変化しているか」といったポイントを分析して対策を考えていきましょう。

LLMO対策の重要性について

今後、LLMO対策の重要性が高まることは間違いありません。

LLMO(Large Language Model Optimization:大規模言語モデル最適化。GEOやAIOとも)は、ChatGPTやGemini、AI OverviewsなどのLLMから自社サイトが引用されるようにする施策のこと。

AI検索における指標として、「関連プロンプトにおける引用率」「LLMによる正しいブランド理解」が重要となっています。

LLMからの引用率が高ければ、それだけユーザーからの流入も増えCVや売上にもつながります。SEO対策の新たな指標とも言えるでしょう。

LLMO対策のもうひとつの重要な側面として、LLMに情報を正しく伝えることが挙げられます。LLMは「ハルシネーション(間違った情報の提示)」が発生する可能性があり、ユーザーが誤った理解のもとに商品の購入や問い合わせを行う可能性があるため、AIに理解しやすい形式で正しい情報を伝える必要があります。

まとめ

クエリファンアウトは、GoogleがAI検索時代に向けて採用した中核技術です。

クエリファンアウトにより、1つのクエリを複数のサブクエリに展開し、多様な情報源から回答を統合することで、より早く、より正確に答えへたどり着くという検索体験を提供することが可能になりました。

サイト運営者側としては、ユーザーの検索行動の変化に対応する必要がありますが、従来のSEO施策が不要になるわけではありません。高品質なコンテンツ、体系的な情報構造、E-E-A-Tに基づく信頼性の担保といった基本原則は、むしろAI時代において価値が増しています。

さらに、AI OverviewsやLLMが参照しやすい情報設計を行う「LLMO対策」も、新たな競争優位を築くポイントになるでしょう。

検索が大きく変わる時代だからこそ、焦るのではなく、ユーザー理解・情報提供の質と深さを高めていくことが最も重要です。クエリファンアウトの仕組みを理解し、自社サイトが“選ばれる情報源”であり続けられるよう、今後のコンテンツ戦略にぜひ活かしてみてください。

LLMO対策のお悩み、デジタルアイデンティティにお任せください!

近年、生成AIによってユーザー行動が大きく変化しており、生成AIの言及率調査サービスなども非常に注目を集めています。

ただ、いくら言及率を調査しても、次の施策につなげることは難しいのが現状です。

何故なら、言及率はあくまで「結果」でしかなく、その結果を生み出す「要因」を解析してこそ、次のアクションに繋がるからです。

貴社も、以下のような状況に心当たりはありませんか?

- 言及率調査をしたが、次の施策が出てこない…

- LLMO対策で具体的に何をすればいいのかわからない…

- SEOはしているが、このままでいいか不安…

- 流入やCVが減少しているが次の打ち手が見えない…

デジタルアイデンティティでは、約1万のプロンプトを調査し、AIの回答プロセスを解析。

AIから推奨されるために、重要な「本質的指標」を導き出しました。

お客様のWebサイトを調査し、「本質的指標」に基づいて具体的なタスクに落とし込むことで、有効な施策をご提案いたします。

デジタルアイデンティティは生成AIマーケティングのリーディングカンパニーを目指しています。

LLMO対策にお悩みなら、資料請求からお気軽にご相談ください!