- ソーシャル

- 更新日:

「UGCって何のこと?」

「なぜ注目されているの?」

など、単語は知っているものの、詳細がわからないという方も多いのではないでしょうか。

そこで、今回はUGCの概要をはじめ、活用方法や注意点を紹介します。UGC創出のために企業ができる取り組みも解説しているので、ぜひ参考にしてください。

- UGCは広告嫌悪層への訴求やコスト削減に有効であり、SNS普及に伴い重要性が増している。

- 活用時はハッシュタグ等で創出を促し、Web掲載や検索結果のリッチリザルト機能などに展開する。

- 運用において著作権、個人情報、薬機法、ステルスマーケティング規制への配慮と対策が不可欠。

- 投稿を促すため、キャンペーン等のインセンティブ付与や、IGC(インフルエンサー)との併用を推奨。

SNS運用・広告をトータルサポート!

「SNS広告の成果が伸び悩んでいる…」「SNS施策をどう進めれば良いかわからない…」

とお悩みの方に向けて、SNS広告・アカウント運用・インフルエンサーマーケティングまでトータル支援。

他のWeb施策や複数のSNSの連携など、実績豊富なプロのコンサルタントが貴社のSNS施策を最適化します。

目次

UGCとは

UGCとは、「User Generated Content(ユーザー生成コンテンツ)」の頭字語で、商品やサービスを使用したユーザーが自ら情報を発信するコンテンツのことです。UGCに分類されるコンテンツは、以下のようなものが挙げられます。

- SNS(Instagram、X(旧Twitter)など)への投稿

- ECサイトへのレビューや口コミ

- YouTubeやTikTokなどの動画投稿

- 個人ブログ

など

UGCが重要視されるようになった背景

さまざまなマーケティング手法がある昨今で、UGCが重要視される主な理由を3つ解説します。

SNSの普及

UGCが重要視される1つ目の理由は、スマートフォンの普及に伴うSNS利用率の増加です。総務省の発表によれば、2023年時点での日本におけるSNS利用者数は1億580万人にもおよび、今後も増え続けると予測されています。

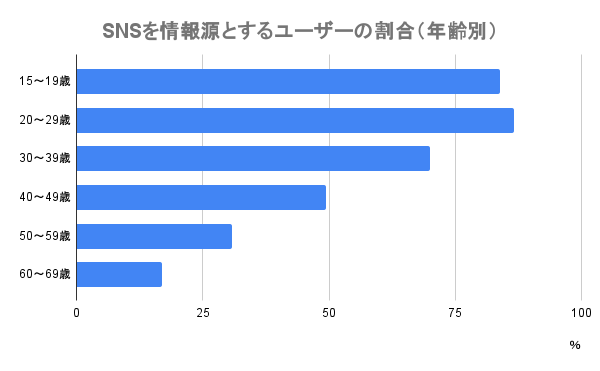

ユーザー同士の交流を目的とするSNSでは、UGCが生成・拡散されやすい傾向にあります。それによってユーザーの購買行動も変化し、商材を検討する際にSNSを情報源とする方の割合が増加しました。

上のグラフから、10代から40代の方の50%以上が商材を検討する際にSNSを情報源としていることがわかります。このようにSNSでのユーザー同士の交流がさかんになり、情報収集の場となっている背景がUGCの注目される理由のひとつです。

広告への嫌悪感

UGCが重要視される2つ目の理由は、広告に対する嫌悪感が関係しています。インターネットが普及して以来、意図しないタイミングで何度も表示される広告に「しつこい」「うさんくさい」と感じるユーザーが増えています。

実際に、消費者庁が令和2年度に行った広告に関する調査では、6割以上のユーザーがターゲティング広告を「煩わしい」「どちらかといえば煩わしい」と回答しました。

出典:消費者庁「デジタル・プラットフォーム利用者の意識・行動調査」

なかには、トラッキングによって閲覧履歴に関連した広告が表示された際に、恐怖を感じる方もいるでしょう。広告が嫌悪されやすくなった昨今において、ユーザーのリアルな声で商材を訴求できるUGCが注目されています。

宣伝競争の激化

UGCが重要視される3つ目の理由は、宣伝競争の激化です。近年、インターネット広告に注力する企業が多いゆえに、広告費が高騰しているにも関わらず費用対効果が低い傾向にあります。

そのため、インターネット広告で満足な集客を得るためには、予算の引き上げや専門的なノウハウを求められるのが現状です。一方、UGCはあくまでユーザーが自発的に発信するコンテンツのため、企業にとって広告出稿費をかけずに商材の訴求ができる手法として注目されています。

IGC、CGMとの違い

ここでは、UGCと混同されやすい「IGC」と「CGM」について解説します。

IGC

IGCとは「Influencer Generated Content(インフルエンサー生成コンテンツ)」の頭字語で、世間的に影響力のあるインフルエンサーが商品やサービスを紹介するコンテンツのことを指します。UGCは商材を使用した一般ユーザーが自発的に発信する一方で、IGCは企業に依頼されたインフルエンサーが発信する点に違いがあります。

CGM

CGMとは「Consumer Generated Media(カスタマー生成メディア)」の頭字語で、ユーザーが投稿した口コミや情報が集まるWebメディアを指します。

SNSや動画投稿サイトをはじめ、Yahoo!知恵袋のようなQ&Aサイト、食べログや@コスメ、pixivなどのクチコミコミュニティサイトなどが該当します。”UGC(ユーザー生成コンテンツ)が集まって成り立つWebメディアがCGM”と覚えておきましょう。

UGCと商材の相性

UGCは商材との相性があります。UGCが生成されやすい商材とされにくい商材をそれぞれ紹介します。

UGCが生成されやすい商材

UGCはテキストや写真で表現しやすく、気軽に共有できる商材で生成されやすい傾向にあります。例えば、以下のような商材と相性がいいです。

- ビジュアル映えする飲食物(カフェドリンクやスイーツなど)

- ファッション用品

- コスメ雑貨

- 旅行やレジャー、テーマパーク

など

いずれも購入・体験してすぐ感想を表現でき、見た目も楽しめるアイテムやサービスである点が共通します。

UGCが生成されにくい商材

生活必需品や使用していることを知られたくないコンプレックス商材は、UGCが生成されにくい傾向にあります。また、形として残らないサービスや高価すぎるものもUGCの生成が難しいです。例えば、以下のようなものが挙げられます。

- 歯ブラシやトイレットペーパー

- デオドラント品や制汗剤

- 育毛剤

- 銀行口座やクレジットカード

- BtoBサービス

- 高級車や高級時計

など

UGCがもたらすメリット

UGCの生成によってもたらされる主なメリットを3つ紹介します。

ユーザーのリアルな評価を発信・認知できる

UGCがもたらすメリットの1つ目は、ユーザーからのリアルな評価を発信・認知できる点です。企業が発信した情報と実際に使用したユーザーの評価を比較できれば、有力な判断材料となり検討ユーザーのミスマッチを未然に防げるでしょう。

公表している情報と使用感に大きな相違がなければ、ブランドや商材の信頼感と説得力も増します。また、ユーザーの評価は企業にとって思いもよらない情報の発見元となる場合があるため、認知することで品質改善や商品開発の糸口になりえる点もメリットです。

ターゲットに情報が届きやすい

UGCがもたらすメリットの2つ目は、意図せずしてターゲット層に情報が届けられる可能性がある点です。

ユーザーが作成するコンテンツは、共感や対話を生み出しやすい傾向があります。そのため、ターゲットや期間などが限定的なマーケティングに比べ、UGCの活用は無期限かつ広範囲へのアプローチが可能です。また、拡散され続ければ想定していなかった新たなターゲット層の獲得にも期待できます。

コストを抑えたマーケティングが可能

UGCがもたらすメリットの3つ目は、コストを抑えたマーケティングが可能になる点です。広告をだす場合、制作から出稿まで多大な費用がかかりますが、ユーザーが自発的に作成するUGCを活用することでコストを大幅に削減できます。

UGCはテキストベース、写真ベースなど多種多様な投稿があるため、企業が求めるPRイメージにあわせて収集が可能です。また、対話が生まれやすく拡散力が高いという特徴から、追加の広告費用をかけずにブランドの認知度や好感度を向上させられるのもメリットといえます。

UGCマーケティングのプロセス

ここでは、UGCをマーケティングに活用する場合のプロセスを順を追って解説します。

1.UGC創出のきっかけをつくる

UGCをマーケティングに活用する場合、はじめにUGCの創出を促す必要があります。そのためには、ユーザーが自発的に行動を起こすためのきっかけづくりが重要です。具体的には以下のような取り組みが挙げられます。

- ハッシュタグの準備

- 期間限定キャンペーンの実施

- 印象に残るユーザー体験の提供

- UGCの拡散

それぞれ、詳しく解説していきます。

ハッシュタグの用意

まずは、同じような趣味や嗜好をもつユーザー同士が交流できるよう、訴求したい商材に関連するハッシュタグを用意します。シンプルかつ話題にしやすいハッシュタグを作成するのがポイントです。作成したハッシュタグは、自社アカウントを用いて認知拡大しましょう。

期間限定キャンペーンの実施

UGCの創出には、期間限定キャンペーンの実施も有効です。たとえば、ハロウィンやクリスマスなどの季節イベントのハッシュタグを用意し、投稿してくれたユーザーに特典をつけたり、〇周年や店舗拡大のタイミングで特別企画を用意したりなどが挙げられます。

イベントや特典付きとなると、参加してくれるユーザーが増える傾向にあるため、効率的なUGC生成に期待できるでしょう。

印象に残るユーザー体験の提供

UGCの創出を促すには、ユーザーが参加したくなる体験づくりも重要です。たとえば、「#○○チャレンジ」や「#○○コンテスト」のような印象的かつ気軽に参加できるハッシュタグを用意します。既存ユーザーはもちろん、誰でも楽しめるコンテンツを企画することでブランドや商材が認知されやすくなるでしょう。

UGCの拡散

自社の商品やサービスを紹介している投稿を見つけ、シェアする取り組みがさらなるUGCの創出につながります。投稿に反応することでユーザーのモチベーションを刺激できるうえに、他のユーザーに見てもらう機会が増えるため、ブランドへの信頼度や認知度を高められます。

2.UGCを収集する

UGC創出のきっかけづくりができたら、次に収集します。ここでは、UGCを収集する方法を紹介します。ただし、UGCを収集する際には著作権や個人情報、薬機法など注意すべき要項に留意しましょう。

詳しくは、下記「UGCマーケティングで注意すべき7つのこと」の見出しをご覧ください。

SNS

SNSでUGCを収集する場合、ハッシュタグやメンションを使って検索しましょう。その際、むやみやたらに投稿を選ぶのではなく、ブランドイメージに適しているか、クオリティが高いかなどに着目して選ぶことが重要です。

Webサイト・アプリ

Webサイトやアプリ内でレビュー投稿を募るのも有効な手段です。テキストだけでなく、より具体性のある写真付きで投稿してもらえるよう、フォトレビューを作成してくれた方に特別ポイントを付与するなどの特典を用意するのもおすすめです。

メール

商品購入者やサービス利用者に、メールでレビューの作成を依頼する方法もあります。ただし、商材の種類によってはしばらく使わないとレビューできない場合もあるため、送るタイミングの見極めが必要です。

3.収集したUGCを活用する

UGCが収集できたらマーケティングに活用しましょう。おすすめの活用例を3つ紹介します。

Webサイト上に掲載する

収集したUGCをWebサイトに掲載すれば、商材を検討しているユーザーの判断材料として活用できます。TOPページならブランド全体に対する評価、商品ページなら具体的な使用感が伝わるものや写真付きのもの、など掲載するページに適したレビューを選ぶのがポイントです。

リッチリザルト機能に設定する

ECサイトの場合、収集したUGCをリッチリザルト機能に活用するのもおすすめです。リッチリザルトとは、商品の詳細情報や画像を追加したGoogle検索結果のことで、評価やレビュー数などを表示できます。(※1)

ただし、リッチリザルトはGoogleの判断に委ねるため、必ず検索結果に反映されるわけではないうえに、設定できるのは商品単体ページのみでトップページやカテゴリページには対応していない点に留意しましょう。(※2)

(※1)参照:Google「Google 検索がサポートする構造化データ マークアップ」

(※2)参照:Google「構造化データに関する一般的なガイドライン」

広告に活用する

収集したレビューや写真を広告クリエイティブに活用する方法もあります。ユーザーのリアルな声をキャッチコピーに採用したり、使用している写真を掲載したりすることで親近感のある広告に仕上がるでしょう。

また、Googleカスタマーレビューやサードパーティーパートナーで収集したUGCであれば、Google広告にブランドに対する星評価やユーザーからの評判を掲載できるため、広告の信ぴょう性を高められます。

UGCマーケティングで注意すべき7つのこと

UGCをマーケティングに活用するうえで注意すべきことを7つ紹介します。

- 著作権

- 個人情報

- 薬機法

- ステルスマーケティング

- ネガティブレビュー

- 情報の真偽

- UGCへの依存

著作権

UGCの著作権は作成ユーザーにあるため、無断使用は厳禁です。SNSで収集する場合は、コメントやDMで使用許可をとり、Webサイトやメールの場合は利用規約を記載し、必ず同意してもらうようにしましょう。

また、レビューを使用する際は投稿者名を記載したり、アカウントをタグ付けしたりして、提供元がわかるようにしてください。

個人情報

UGCには個人情報が含まれている可能性がある点にも注意が必要です。顔写真や個人名など情報が特定できる内容が記載されている場合は、必ず本人に使用許可をとり、トラブルに発展しないよう細心の注意をはらいましょう。

薬機法

薬機法とは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」のことで、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うものです。

上述のとおり、医薬品・医薬部外品・化粧品などは、カテゴリごとに使用できる表現が細かく定められているため、薬機法に抵触するレビューは実体験の場合でも使用できない点に注意しましょう。

ステルスマーケティング

ステルスマーケティングとは、広告だと気づかれないよう商品やサービスを宣伝する行為のことです。ユーザーの誤解を招くようなマーケティング手法は、景品表示法に違反します。

企業が一般ユーザーを装ってUGCを作成したり、PRであることを隠してインフルエンサーや芸能人に商材を紹介してもらうのは厳禁です。企業の計らいで宣伝する場合は、「PR」や「広告」であることを必ず明示しましょう。

参照:消費者庁「景品表示法」

ネガティブレビュー

否定的な意見も一定数存在するため、対応策を講じておくことも重要です。一見マイナスなイメージがあるネガティブレビューですが、公開することでレビューの信用性を高めたり、ブランドの信頼回復につなげたりできる可能性があります。

また、商材を検討しているユーザーにとって、ミスマッチを防ぐための判断材料になる場合がある点にも留意して対応しましょう。

情報の真偽

UGCはユーザーによって発信されるため、正確な情報とは限らない点に注意が必要です。万が一、情報に誤りがあった場合には訂正を依頼したり、公式で注意喚起したりなど、誤解を生むUGCが拡散されないよう対策しましょう。

UGCへの依存

UGCに依存すると、ユーザーに伝わる情報が偏ったり、真の価値が伝わらなかったりする可能性があります。商材への思いや専門的な特徴など、開発した企業にしか伝えられない情報はしっかりと発信していきましょう。

また、UGCは一般ユーザーによって作成されるため、コンテンツの質にバラつきがでてしまいます。そのため、マーケティングに活用する際は、企業側で高クオリティなUGCを選定したり、収集したUGCを素材にクリエイティブを作成したりなどの対策も必要です。

UGCが生成されないときの対策

思うようにUGCが生成されない場合の対策方法を紹介します。

ユーザーが投稿しやすい環境を整える

UGCを生成してもらうには、簡単でわかりやすい参加方法を設定しておくのが有効です。たとえば、「お気に入りの○○を紹介してください」「商品の使い方を撮影してください」など、ユーザーが投稿しやすいよう具体的に提示しましょう。

特典や報酬を提供する

割引クーポンやポイントなど日常で役立つ特典をつけることで、参加率の向上に期待できます。また、「投稿者の中から抽選で○○名様に商品をプレゼント!」のようなプレゼント企画は話題性があり、新規ユーザーの獲得も望めます。

話題性のある商材やコンテンツを展開する

UGCの創出を促すには、ユーザーが自ら話題にしたくなるような商材やコンテンツを提供することも重要です。目を惹くデザイン、意外性のある機能や仕掛けなど、拡散の起爆剤となる斬新なアイデアを用意しましょう。時事的な要素を取り入れるのも有効な手段です。

企画・開発するのは簡単なことではありませんが、UGCの創出は持続可能なプロモーションのため、中長期的に取り組むことをおすすめします。

IGCを活用する

影響力のあるインフルエンサーに商材の魅力を発信してもらい、UGCを促進するのも手です。すでにフォロワーを確立したインフルエンサーに依頼すれば、短期間で幅広いターゲット層へのアプローチが可能になります。コンテンツ発信を専門とするインフルエンサーならではの高クオリティな訴求が望めるのもメリットです。

まとめ

UGCとは、ユーザーが自発的に生成するコンテンツのことを指します。スマートフォンの普及によってインターネットやSNSが身近になった昨今では、商材を検討する際の情報源として有力です。

UGCは基本的に自然発生するものですが、創出するための環境づくりは必要です。ユーザーが積極的に情報を発信したくなるよう、ハッシュタグを用意したり、キャンペーンを実施したりしましょう。

創出されたUGCに反応し、シェアすればユーザーのモチベーションを刺激でき、ブランドの認知度や信頼性を高められます。ただし、UGCを活用する際は著作権や情報の正誤に細心の注意が必要です。

また、情報発信がUGCに依存すると企業が真に伝えたい価値と乖離してしまう可能性があるため、開発した企業ならではのメッセージもしっかり発信したうえで活用しましょう。

SNSの活用ならデジタルアイデンティティにお任せ!

株式会社デジタルアイデンティティでは、SNS広告・アカウント運用・インフルエンサーマーケティングなど、SNSマーケティングに関する様々なサービスを展開しております。

こんなお悩みありませんか?

- LINE公式アカウントを導入したばかりで活用方法がわからない…

- 友だち数は多いが成果に結びつかない…

- 自社アカウントを活用したいがノウハウがない…

- インフルエンサーの選定方法、基準がわからない…

株式会社デジタルアイデンティティには、SNSを活用した豊富なマーケティング支援実績があります。

多数のインフルエンサーと繋がりがある子会社との連携も可能で、商品・サービスを魅力的に伝えられるインフルエンサーをアサインできます!

トレンドの移り変わりが激しいSNS業界だからこそ、プロの目線での一貫性のあるブランディング戦略が重要です。

ご興味をお持ちいただければ、ぜひお気軽にお問い合わせください!